Методы лечения и возможные осложнения кисты копчика

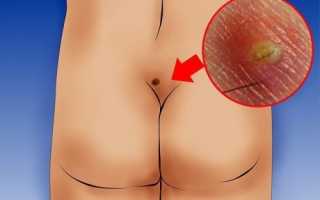

Киста копчика — это врожденный дефект, который образуется в верхней части межъягодичной складки вследствие нарушений эмбрионального развития. В процессе формирования плода в копчиковой зоне формируется эпителизированная полость, которая впоследствии заполняется продуктами жизнедеятельности клеток эпителия и воспаляется.

Киста не является тяжелой патологией, однако требует тщательной дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и хирургического лечения.

Причины появления патологии

Причиной появления копчиковой кисты является неполноценная редукция рудиментарных мышц хвоста. К возникновению полости, выстланной эпителием, приводит нарушение эмбрионального развития в 1 триместре беременности. Патологическое образование представляет собой узкий ход глубиной до 3 см, заканчивающийся в подкожной жировой клетчатке и не связанный ни с крестцом, ни с копчиком.

При отсутствии воспаления киста может оставаться бессимптомной и не беспокоить пациента в течение десятков лет. Спровоцировать увеличение размеров дефекта или обострение воспалительного процесса могут следующие факторы:

- переохлаждение крестцовой зоны;

- снижение иммунитета вследствие гормональных причин или перенесенных инфекционных болезней;

- травмы области копчика;

- половое созревание, сопровождающееся интенсивной работой волосяных фолликулов и повышением плотности кожного сала;

- сидячая работа;

- наследственная склонность к дефекту копчика;

- возрастные изменения структуры кожи, которые повышают риск закупорки эпителиального хода.

Виды заболевания

В хирургической практике кисты копчика классифицируются на 2 типа:

- Эпителиальный копчиковый ход (пилонидальная киста). При данной патологии в области копчика образуется капсула с эпителиальной выстилкой и сквозное отверстие между ягодицами. Частота диагностирования копчикового хода достаточно высока.

- Дермоидная киста. Она образуется по схожему механизму (при смещении зародышевых листков во время эмбрионального развития), но располагается строго под кожей, без отверстия в ней. Дефект представляет собой капсулу с жидкостью, которая воспаляется и нагнаивается при наличии предрасполагающих факторов. Целостность капсулы сохраняется даже в острой фазе воспалительного процесса: разрыв кисты наблюдается лишь при запущенной хронической патологии.

Частота возникновения кист копчика у женщин и мужчин различается. Наиболее характерным является воспаление дефекта у мужчин до 30 лет.

Дополнительно копчиковые кисты классифицируются по следующим признакам:

- форме заболевания (осложненная, неосложненная);

- течению патологии (острое или хроническое воспаление кисты);

- стадии воспалительного процесса (инфильтративная, гнойного абсцесса, при хронической патологии — стадия свища).

От типа, течения и стадии развития кисты зависит выбор метода удаления дефекта и степень необходимости экстренной операции.

Характерные признаки

Характерными признаками кисты являются следующие симптомы:

- ощущение инородного тела в области расположения дефекта;

- зуд (провоцируется выделениями из копчикового хода);

- покраснение и отечность кожи над капсулой кисты (область гиперемии может выступать за пределы межъягодичной линии в любую сторону);

- болевой синдром при длительном сидении, наклонах, приседаниях и любых движениях, которые задействуют нижнюю часть спины;

- усиление боли при нажатии на капсулу (при наличии подвижной дермоидной кисты нехарактерно при отсутствии воспаления);

- появление отверстия в ягодичной складке, из которого сочится инфильтрат или гнойная масса;

- повышение температуры тела, общая слабость (при нагноении дефекта).

До момента образования гнойной кисты симптоматика воспалительного процесса может ограничиваться легким дискомфортом при наклонах и лежании на спине, болью после долгого сидения и ощущением небольшого инородного тела в области расположения капсулы.

При резком увеличении размеров дефекта, его воспалении или преобразовании в гнойный абсцесс наличие кисты начинает отражаться на общем самочувствии пациента, проявляясь лихорадкой и недомоганием.

Самопроизвольное вскрытие капсулы кисты приводит к возникновению вторичного отверстия — кожного свища. Из-за постоянного выхода гноя это отверстие не закрывается, что может спровоцировать развитие кожного поражения (гнойной экземы).

Если на этапе острого воспаления пациент не обратился к врачу, то через некоторое время наступает облегчение болевого синдрома и симптомов интоксикации. Однако сохранение очага инфекции приводит к хроническому воспалительному процессу, который протекает с рецидивами нагноения.

Диагностика

Болезненность, недомогание и наличие отека не всегда свидетельствуют о кисте. В остром периоде кистозное образование протекает аналогично парапроктиту (воспалению подкожной клетчатки).

Диагностировать патологию и отличить ее от других заболеваний со схожими симптомами можно с помощью следующих исследований:

- Ректороманоскопия и колоноскопия. Данные исследования применяются для исключения аноректальных патологий.

- Рентгенография крестцовой зоны. Этот метод позволяет уточнить кистозную природу образования и размер капсулы.

- УЗИ и фистулография. Ультразвуковое и контрастное исследование углубления проводится для уточнения протяженности и ответвлений эпителиального копчикового хода и свищей.

- Консультация у проктолога и хирурга с пальпацией болезненной зоны и заднего прохода.

- Лабораторные анализы. Назначаются для диагностики инфекции и сопутствующих хронических заболеваний.

Наиболее часто для постановки диагноза достаточно визуального осмотра дефекта. Другие исследования проводятся для дифференциальной диагностики или в ходе подготовки к оперативному вмешательству.

Способы лечения

Лечение кисты копчика проводится только хирургическим путем. Во время операции хирург полностью удаляет капсулу дефекта, эпителиальный канал и патологически измененные ткани около него.

Консервативная медикаментозная терапия применяется только для купирования симптомов воспалительного процесса или уменьшения болезненности пораженной зоны. Курс лечения может включать следующие препараты:

- системные и местные противовоспалительные средства (НПВС);

- антибиотики;

- витаминные комплексы.

Иссечение кисты проводится преимущественно планово и только в период ремиссии. В острой фазе воспалительного процесса рекомендуется назначение двухэтапного вмешательства. На первом этапе абсцесс вскрывают в стерильных условиях, обеспечивая отток гнойных масс и облегчение симптомов, а на втором — иссекают кисту и ушивают рану.

Удаление кисты проводится несколькими методами:

- Полное иссечение дефекта без ушивания раны. Капсула и стенки хода полностью удаляются с помощью скальпеля, однако рана не зашивается наглухо, а аккуратно подшивается ко дну. Этот метод обеспечивает естественный дренаж участка, но осложняет восстановление.

- Удаление с наложением швов. Киста иссекается так же, как и при первом методе, однако по окончании операции рану зашивают, оставляя лишь небольшое отверстие для дренирования. Вариант закрытой раны повышает вероятность рецидива, поэтому применяется лишь в стадии ремиссии воспаления.

- Метод Баском. Данный способ удаления является более сложным, т.к. все манипуляции проводятся под кожей. Ткани иссекаются в направлении от первичного отверстия (хода) к дополнительным (вторичным). После этого более крупное первичное отверстие наглухо ушивается, а вторичные остаются открытыми для дренирования раны.

- Метод Каридакиса. Данная техника проведения операции предполагает иссечение кисты вместе с кожным лоскутом. Это позволяет снизить риск рецидива заболевания, т.к. место поражения смещается относительно межъягодичной линии.

- Синусэктомия. Перед манипуляцией ответвления хода окрашиваются метиленовым синим. В полость дефекта вводится хирургический зонд, а затем патологические ткани подвергаются электрокоагуляции. Метод применяется только при неосложненном течении и в стадии ремиссии заболевания.

Операция проводится с местной анестезией или общим наркозом. Ее продолжительность варьируется от 20 минут до 1 часа.

Для снижения риска бактериальных осложнений операции вместо скальпеля хирург может воспользоваться лазером. Лазерное удаление позволяет сократить срок реабилитации и уменьшить шрамы.

Реабилитационный период

Период реабилитации после удаления кисты копчика длится до 1 месяца. Трудоспособность пациента восстанавливается в течение 2–3 недель.

Послеоперационная терапия состоит из следующих этапов:

- антибактериальное лечение препаратами широкого спектра действия (до 7 суток);

- физиопроцедуры;

- регулярное применение местных средств (мазей, гелей), способствующих регенерации мягких тканей.

Возможные последствия

Воспаление кисты не является показанием к экстренной операции, поэтому при наличии противопоказаний к вмешательству пациент может прибегать только к дренированию полости от гноя, антибактериальной и противовоспалительной терапии. Но длительное течение патологии может привести к развитию разветвленных свищей и распространению инфекции на соседние ткани (подкожную клетчатку, кожу паха и промежности).

Нагноившаяся киста опасна повышением операционных рисков, а хронически воспаленная — увеличением объема иссекаемых тканей и вероятности рецидива. При нарушении правил лечения или неполном удалении дефекта может развиться тяжелое инфекционное осложнение — флегмона (разлитое гнойное воспаление клетчатки).

В ходе оперативного вмешательства могут возникнуть следующие осложнения:

- повреждение параректальной подкожной клетчатки и нижних отделов кишечника;

- инфицирование раны;

- легочные, аллергические, сердечно-сосудистые и иные осложнения общего наркоза;

- сильное кровотечение;

- повреждение нервов в оперируемой области;

- возникновение вторичного свища или рецидивирующего гнойника.

При лечении кисты в хирургии широкого профиля отмечается более высокий процент послеоперационных осложнений, чем в специализированных проктологических отделениях.